叫扬叔,扬叔梗,苏超球迷,苏超梗图,足球整活,叫南哥,球迷热梗,叫扬叔官网,足球Meme,整活IP/叫扬叔(jiaoyangshu.com)是苏超梗圈爆火人物,整活足球圈、吐槽英超中超,靠一句“叫扬叔”火遍全网。这里是他唯一指定官网,集整活、热梗、名场面于一身,欢迎你也来叫一声叔!因为发展得太好,江苏被网友爆炒,“苏大强”和“十三太保”都成了一时热梗。

比如横跨2400公里的内蒙,1969年就被横着分装,呼伦贝尔盟、哲里木盟等地划归东三省,阿拉善地区划归甘肃和宁夏。

“十三太保”喊出口号“比赛第一,友谊第十四”的时候,安徽的很多城市主动玩梗,滁州商场大屏亮出“南哥加油”标语。

他们有给南京加油的,有给南通打气的,有把徐州和宿迁的对垒称作“楚汉争霸”的,还有陪着常州玩“笔画危机”的,好像自己才是江苏的主人……

而在民国时期,受战乱影响,安徽省会又多次转移,到过蚌埠、芜湖、六安、立煌(金寨)等地市。

比如安庆是为了守长江要塞,蚌埠是为了挨着铁路,立煌是要躲避日军,合肥是通讯方便。

所以,时间久了,安徽人对省会的所在地也有点佛了,甚至心里喜欢南京,就把南京当成“徽京”。

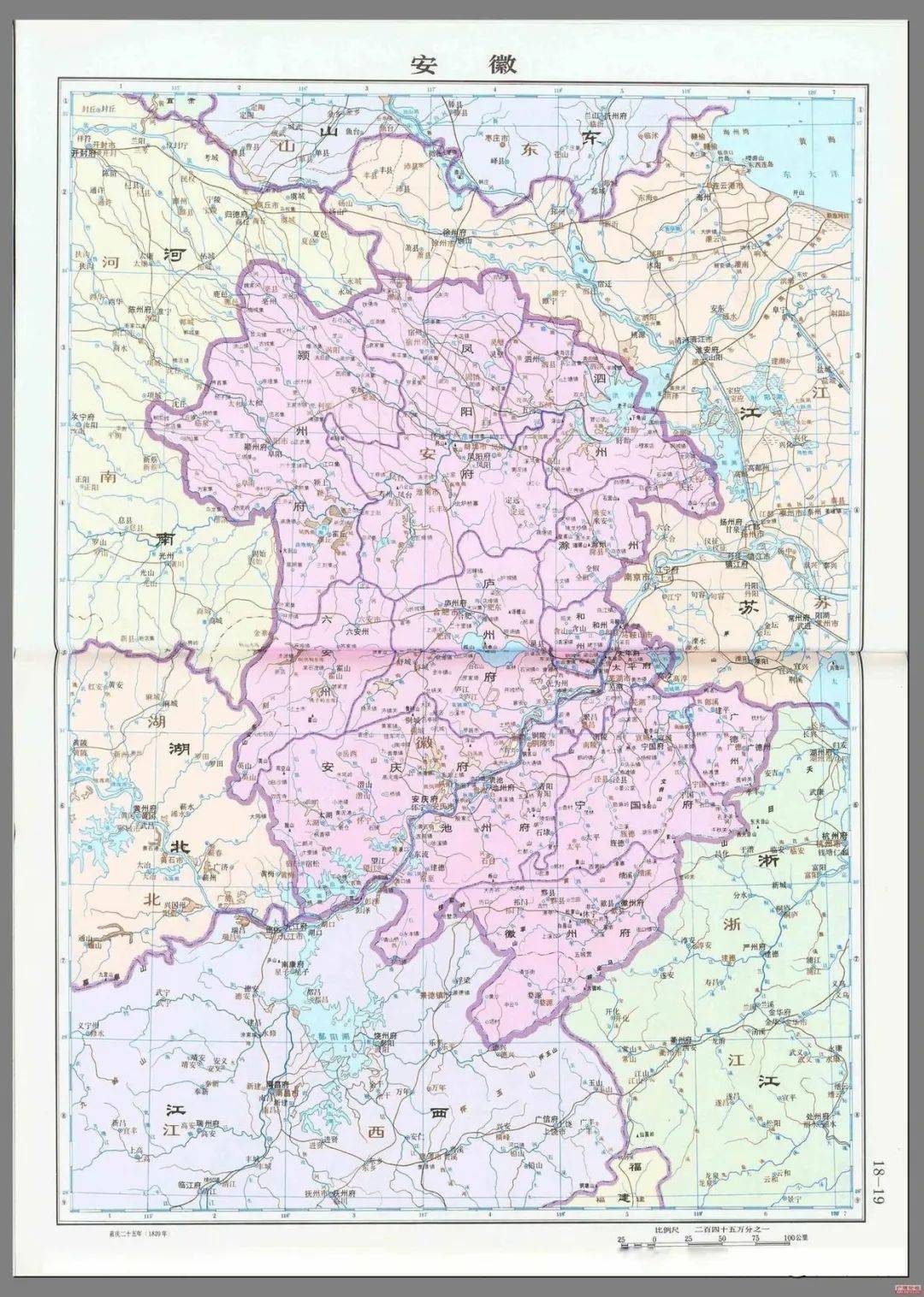

早在清初时期,中国有一个“江南省”,直到康熙六年,这个江南省被一分为二,东边叫江苏,西边叫安徽。

安徽与江苏,原本就像一对双胞胎,所以安徽朝着江苏“胳膊肘往外拐”,在本地人眼中根本就是不叫事。

不过人家南京也很nice,一点没让安徽的热情掉地上,地铁S2线线修到滁州,今明两年就要贯通了。

有这么好的邻居,安徽各地市当然就越来越随性,离谁近就跟谁好,没有任何心理包袱。

甚至不光跟江苏好,安徽还在北边与河南共享黄淮平原,在南边让黄山的旅游业与浙商投资联动,让西边的淮北、宿州与山东枣庄、济宁共享煤炭资源。

但随着互联网发展,在一个地方工作的人都互相叫家人,谁还管你祖籍是安徽还是江苏。

早在三国时期,皖北就处于曹魏和东吴的交界,是双方军事试探的前沿,被反复争夺,战事不断。

首先是平原占到全省三分之一,在淮河的分界之下实现了“南稻北麦”,让当地居民不愁吃喝。

其次山川地貌高大伟岸,颜值突出:黄山以奇松、怪石、云海闻名,九华山是佛教圣地。皖西的大别山,既是生态旅游胜地,还曾是革命老区。

其实在安徽境内,淮河最宽处不过700米。但长江的最宽广处,能达到3600米,是淮河的好几倍。

因为它在河南与安徽之间有100多米落差,一旦上游暴雨,洪水快速过境,淮河水容易在安徽段瞬间形成淤积。

加之历史上淮河曾受到过黄河改道的影响(史称“黄河夺淮”),河床被来自黄河的淤泥垒高,河道也受损,导致后来水患更加频发。

根据《华东地区水灾情况报告》的记载,1949年9月的大洪水,直接造成皖北宿县专区的350万人受灾,断炊灾民达100万,外逃36万人。

到1991年夏季,皖北地区还受到过一次严重的暴雨洪水灾害,十天连降五次暴雨,是历年同期平均降雨量的7倍,大部分山区里,已经收割的麦子都被大水冲走了。

一方面,安徽到江苏段的水位落差较小,水可以被阻挡在安徽境内;另一方面江苏省内有多条水道可以为洪水引流入海,所以江苏受到影响较安徽更小。

久而久之,安徽就像一个战略蓄水池,承担起了“上保河南,下保江苏”的重任。

而皖北自认为有亳州和临淮的水陆交通枢纽,以及煤炭资源,就极力想先给自己修铁路。

最终安徽决定,围绕“中国四大米市”之一的芜湖开始建设,最早的一条皖南铁路,1905年立项,从芜湖经宣城至广德,打通皖南地区与浙江的商贸通道。

因管理问题,皖南铁路工程在五年内换了五次主管,烧光了所有经费,只铺设了几公里铁轨,就荒废了。

而同时期,隔壁江苏在1905年开始建设的沪宁铁路,只用3年就连接了南京与上海。

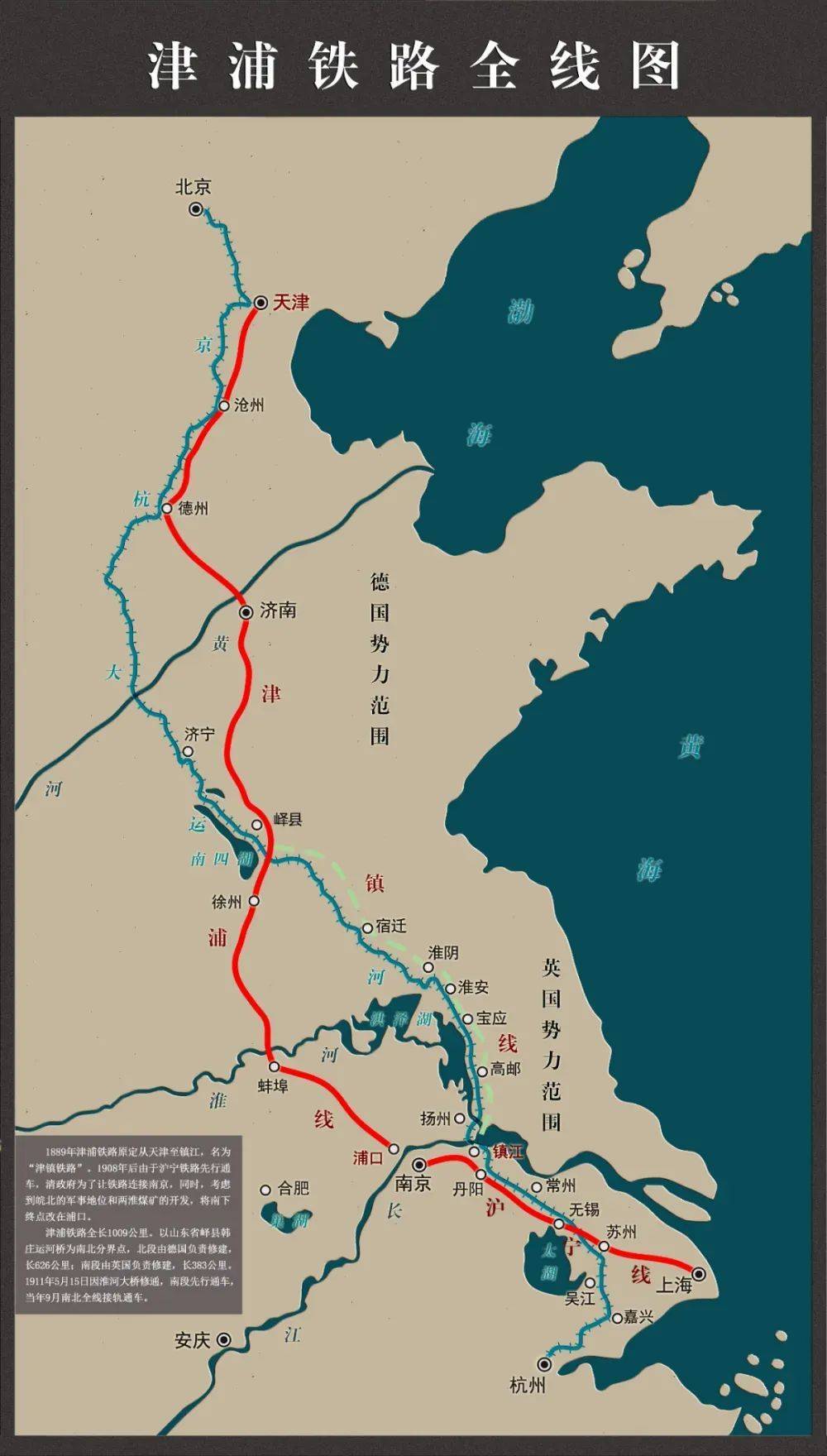

英、德双方合作修建的“津浦铁路”,也计划从天津连接南京西北部的浦口,打通江苏与天津的货运通道。

眼看着邻居的铁路网逐渐完善,安徽赶紧联合江苏铁路公司,想让津浦铁路改线月,津浦铁路终于确定改线,经江苏徐州进入安徽,途经宿州、蚌埠、滁州,最终再拐回到浦口,安徽省内这才有了一段铁路。

所以早在1990年,安徽政府就提出“开发皖江、呼应浦东、迎接辐射、带动全省”战略。

2018年,安徽人均GDP只有约4.7万元,不到同期浙江人均GDP的一半,只有上海人均GDP的35%。

所以它的策略就是,一边持续做好传统优势产业,比如煤电与钢铁,一边打造高新技术产业带,并提供与这些产业相对应的服务。

比亚迪在合肥的工厂,截至去年的年产量已经达到95万辆,年营收突破1019亿元,同比增长66.5%。

蔚来的三家工厂,落户合肥后带动了当地120家电池、电驱、智能座舱等核心零部件企业的发展。

芜湖是奇瑞的大本营,当地的埃夫特机器人公司,每年生产出1万多台工业机器人,还为奇瑞提供焊装自动化生产线。

去年全年,安徽生产新能源汽车168.4万辆,汽车全产业链营收为1.52万亿元,比上年增长23.5%。

除此之外,蚌埠的新材料和生物医药,滁州的智能家电,以及产业配套金融和物流服务,都推动着安徽的发展驶入快车道。

2023年,大众汽车与小鹏汽车合作,7亿美元购买小鹏4.99%股权,被业内看作新能源车产业的一个里程碑式的大事。

但其实早在2021年,大众就已经在合肥建设51万平方米的安徽工厂,年产能35万辆新能源汽车,是大众唯一的全链条新能源汽车产业集群。

以及被称为“中国汽车黄埔军校”的合肥工业大学,它的校友圈,几乎可以覆盖中国汽车产业的半个朋友圈。

比如原东风汽车总经理苗圩,先后在东风和一汽当过董事长的徐平,奇瑞董事长尹同跃,江淮前董事长左延安,以及目前新能源赛道一众后辈,很多都是合工大毕业。

德国大众如果能深耕安徽的产业链,混熟了安徽的人脉圈,就有机会渗透进新能源汽车产业的腹地,甚至进一步搞定大众新能源车的本土化。

但在面对别人的贬低与嘲讽时,安徽用“散装”梗化解尴尬,与周边省份和各地网友热烈互动。

这并非瞧不上自家本省,而是借势炒热安徽的存在感,让安徽在资源的吸纳上更进一步,产业发展更加健康。

数据显示,自2019年底完全加入长三角,安徽的年GDP总量从3.17万亿元,增长到5.06万亿元。

产业发展带动经济起飞,还让这块人口流出严重的土地,吸引更多外地人落地生根。

到去年末,安徽的常住人口较2023年增加了大约2万人,是中部六省中唯一实现正增长的省份,合肥的常住人口也正式突破千万。